|

丸岡城(国指定重要文化財)

丸岡城の石垣 丸岡城の石垣

野面積みという古い方式で、隙間が多く粗雑な印象ながら排水がよく大雨に心配がないと云われている。 |

|

福井震災前の石製の鯱 福井震災前の石製の鯱

福井震災で落下した笏谷石の鯱は現在天守閣登り口の階段脇に置かれている。 |

|

石落とし 石落とし

天守閣の一階には石落としと云う狭間があり、石垣を登って来る外敵に向かって、石を投げ落としたり、弓や鉄砲を撃ったりする時に用いた。 |

|

石 瓦 石 瓦

天守に使われている、約6000枚の瓦は全て笏谷石(福井市にある足羽山から産出)、1枚20〜60kgあり、屋根全体で120トンにもなる。普通の石よりも柔らくて加工しやすく、瓦を焼くよりも安かったのではないか。 |

|

一階と柱 一階と柱

1階の母屋柱は、2階、3階までつらぬく通し柱がない。6本の柱の内、手前から2番目と6番目の柱は創建当時のものが残っていると云う。 |

|

一階から二階への階段 一階から二階への階段

重厚な城を支える天井の梁により、この場所にしか階段を設けることが出来ず、このような急な階段になったと云われている。 |

|

狭 間 狭 間

天守の壁面に開けられた小さな小窓で、この穴から外敵に向かって石を投げ落としたり、鉄砲を撃ったりするところです。 |

|

二 階 二 階

2階の大きさは1階の約1/3の12坪(約43?)で入側はありません。2階は1階を土台にして建てられ、4隅の柱、中央2本の柱も1階からの通し柱ではない。 |

|

最上階の三階より東方面(豊原寺跡) 最上階の三階より東方面(豊原寺跡)

かつて豊原寺があった山並みが見渡せる。豊原寺は平泉寺と並ぶ白山信仰の巨刹。戦国期は多くの僧兵を擁し、一揆の活動拠点となったが、その後信長の「越前平定」により廃寺。 |

|

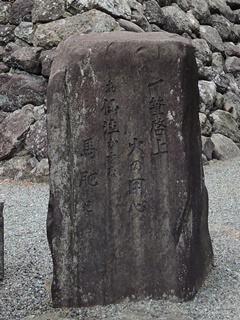

一筆啓上の碑 一筆啓上の碑

天守閣石垣の近くに「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」と書かれた碑がある。徳川家康の重臣で、丸岡藩主本多成重(幼名仙千代)の父本多作左衛門重次が、陣中から家族あてに書き送った手紙文。短い文章の中にも家族への思いやりの溢れる手紙文として知られる。 |

|

牛ケ島石棺 牛ケ島石棺

霞ヶ城公園に保管されている、丸岡町牛ヶ島地区の白山神社近くの御野山古墳から出土した4世紀頃の振媛一族の石棺とも云われている。坂井市の指定文化財。 |

|

円光寺 円光寺

浄土真宗の寺院。切支丹灯籠がある。 |

|

淨覚寺 淨覚寺

浄土真宗本願寺派の寺院。丸岡藩家老有馬天然屋敷庭園跡。 |

|

外塀の一部(田島川) 外塀の一部(田島川)

外堀は堀幅は大幅に縮小されながらも、一部は用水路となり、今も街のあちこちにその面影が残っている。 |

|

国神神社のタブの木 国神神社のタブの木

継体天皇ゆかりの古社。福井大震災で唯一焼け残り、樹齢400〜500年位という国神神社境内に茂っているタブの木。 |

北ノ庄城

柴田神社 三姉妹神社 柴田神社 三姉妹神社

柴田勝家を主祭神とし、妻の市を配祀する。境内には「茶々、初、江」を祀る三姉妹神社もある。柴田神社の一帯が、かつて北ノ庄城があった場所。 |

|

柴田勝家公像 柴田勝家公像

城壁の一部だけが残る北の庄城跡に建つ柴田勝家像。 |

|

三姉妹像

浅井長政と織田信長の妹、お市の方の三人の姉妹。長女茶々は秀吉の側室淀君、次女初は京極高次正室常光院、三女江与は徳川秀忠正室崇源院となり、三人三様の運命をたどるようになる。 |

|

由利公正宅跡 由利公正宅跡

坂本龍馬歌碑

幕末、福井藩に招かれた横井小楠から財政学を学ぶ。橋本左内らと国事に奔走。

左の碑は、文久3年(1863)5月に坂本龍馬が横井小楠と由利公正宅を訪れ『君が為 捨つる命は惜しまねど 心にかかる国の行く末』と詠んだ歌碑。 |

|

長慶寺 長慶寺

柴田勝家、丹羽氏の後の北の庄城主堀秀政ゆかりの寺で、自画像も伝えられている。 |

|

橋本左内先生像・左内公園 橋本左内先生像・左内公園

幕末の福井藩士。藩主松平春嶽の右腕として、将軍継嗣問題、外交問題について開国派として奔走。15歳で記した「啓発録」が有名。しかし、安政の大獄により捕えられ、26歳の若さで斬首された。 |

|

橋本左内墓所・左内公園 橋本左内墓所・左内公園

左内公園は左内の生家跡に広がり、左内の墓、啓発禄の碑、左内の銅像がある。 |

|

西光寺 西光寺

柴田勝家とお市の方の菩提寺。 |

|

柴田勝家の墓 柴田勝家の墓

西光寺にある墓所。 |

福井城址

天守台上 天守台上

本丸北西に四重五層の天守が建っていたが、寛文9年(1669)の大火で全焼し、以来再建されていない。 |

|

天守閣跡の石垣 天守閣跡の石垣

本丸の石垣は福井地震で崩れている個所もあるが、ほぼ完存している。天守台石垣と「福の井」を示す碑。 |

|

控え天守台の石垣 控え天守台の石垣

この控え天守台跡の石垣には福井震災(1948年6月)等による崩壊の跡が残っている。 |

|

福の井 福の井

小天守台脇には名井として知られる「福の井」と呼ばれる井戸があり、この井戸の名が福井の地名(当時は北の庄)の由来となった。 |

|

結城秀康像 結城秀康像

江戸初期の武将。徳川家康の二男。下総結城氏を継ぎ、関ヶ原の戦いの後、越前北の庄に67万石で入封している。 |

|

松平春嶽公像 松平春嶽公像

江戸末期の福井藩士。福井藩16代藩主。号、春嶽。幕末維新の混乱の中、尊王改革派として国政にも携わり、政治総裁職(現在の総理大臣)を務めた。 |

養浩館庭園「旧御泉水屋敷」(国指定名勝)

養浩館庭園 養浩館庭園

旧福井藩主松平家の別邸。大きな池を中心とした回遊式林泉庭園と数寄屋造りの館です。春嶽が、おおらかな心持ちを育むことを意味する孟子の言葉「浩然の気を養う」から名付けた。 |

|

清 廉 清 廉

休息と観賞用の小亭。 |

|

蹲 踞(つくばい) 蹲 踞(つくばい)

丸い井筒風の手水鉢(外形90cm)は笏谷石製で、清水が湧き出るように底の板石に穴があけられている。 |

|

御月見の間 御月見の間

離れ座敷。北の床以外のすべての面から、それぞれの庭の景色を楽しむことができる。 |

|

御座の間 御座の間

この邸の中心となる座敷。藩主の座が設けられている。 |

|

鎖の間 鎖の間

御座の間と御月見の間の裏手に設けられた室。 |