|

纏向遺跡大型建物(建物D) 纏向遺跡大型建物(建物D)

166次調査において検出された大型建物(建物D)は、南北4間(約19.2m)x東西4間(約12.4m)の規模に復元され、当時の列島内における最大の大きさを誇るものである。

その構造は1mを超える柱穴をもつ大型の主柱と、建物の床を支える束柱で構成される。主柱の柱間は南北間で4.8m前後、東西間で3.1m前後であり、束柱は幅の広い南北の柱間の中間に設けられている。

一見すると建物の柱材自体は、弥生時代の大型建物の柱と比べると大きいものではない。しかし、それより高度な建築技法を用いることで、複雑かつ精巧な大型建物が出来るようになった結果ではないだろうか。こうした構造面においても、最先端の技術の導入が見られ、内部に広い空間を必要としたこの建物は、王の居する館であったのかもしれない。 黄色大ボールが主柱、南北柱間にある黄色小ボールが束柱。

桜井市立埋蔵文化財センター「ヤマトの王と居館」より |

|

箸 墓(宮内庁指定<倭迹迹日百襲媛命大市墓>) 箸 墓(宮内庁指定<倭迹迹日百襲媛命大市墓>)

纒向遺跡の南端に位置する箸墓古墳は、3世紀中頃〜後半に築造された最古の定型化した前方後円墳として、また日本列島における最初の大王墓として、全国的にもよく知られている古墳である。全長約280mの墳丘部分は、現在倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトヒモモソビメ)の大市墓として管理され、調査・立ち入りは出来ない。 |

|

日本書紀による、ヤマトトトヒモモソビメが葬られているとの伝えとは違って、魏志倭人伝にある「正初8年」(247年)が卑弥呼の死と推測されるところから邪馬台国の卑弥呼の墓ではないかとも言われており、論争の決着がいかにつくか興味深いところです。 日本書紀による、ヤマトトトヒモモソビメが葬られているとの伝えとは違って、魏志倭人伝にある「正初8年」(247年)が卑弥呼の死と推測されるところから邪馬台国の卑弥呼の墓ではないかとも言われており、論争の決着がいかにつくか興味深いところです。

|

|

纏向石塚古墳(国指定史跡) 纏向石塚古墳(国指定史跡)

纒向小学校の東に位置する全長96mの纒向型前方後円墳である。昭和46年以後の調査で、纒向3式〜4式期(3世紀後半)以前に築造された発生期の前方後円墳として貴重な遺跡である。

墳丘は、後円部長径64m、短径61mの不整円形で、東南方向に前方部幅32m、長さ32m、括れ部幅約15mの前方部が付くいわゆる纒向型の前方後円墳である。周濠は墳丘に添った形で、幅約30mの濠を巡らせ、前方部前面は幅5mの濠で区画する。周濠から弧文円板・鶏形木製品などが出土している。

この纏向石塚古墳を含む纏向古墳群は、平成18年1月26日国の史跡に指定されている。 |

|

勝山古墳(国指定史跡) 勝山古墳(国指定史跡)

纒向小学校の北に位置する全長110mの纒向型前方後円墳である。纒向勝山古墳は、東面する全長約110m、後円部径80m、後円部の高さ約7mの古墳時代前期の前方後円墳で、周囲にはかっての濠の痕跡を残すように、逆台形の池がある。

詳しい調査が行われていないため、築造の時期や主体部の内容など、詳細は不明だが、墳丘の築造企画は纒向石塚・纒向矢塚・東田大塚・ホケノ山などの古墳と同じ築造企画を持つ纒向型前方後円墳の一つと考えられ、箸墓古墳に先行する古墳になる可能性も指摘されている。 |

|

矢塚古墳(国指定史跡) 矢塚古墳(国指定史跡)

纒向小学校の西に位置する全長96mの纒向型前方後円墳である。纒向矢塚古墳は、西面する全長約96m、高さ約5mの古墳時代前期の前方後円墳で、墳丘の築造企画が纒向石塚・纒向勝山・東田大塚・ホケノ山などの古墳と同じ企画を持つ纒向型前方後円墳の一つと考えられている。昭和47年に周濠の一部が調査され、幅17〜23m、深さ60cmの濠を持つことが確認されました。また、この時の出土土器より、纒向矢塚古墳は箸墓古墳より先行する可能性も高くなっている。 |

|

ホケノ山古墳(国指定史跡) ホケノ山古墳(国指定史跡)

纒向遺跡の南東端に位置する全長80メートル、径55メートル、3段築成の後円部、25メートルの前方部をもつ前方後円墳である。後円部側にめぐる周濠状遺構からは土器や木製品が出土。後円部中央の埋葬施設は通有の竪穴式石室ではなく、木槨を多量の川原石で覆う「石囲い木槨」であった。木槨からの副葬品は画文帯神獣鏡や内行花文鏡、大刀、工具などが出土している。

桜井市教育委員会・歴史街道、現地説明板より |

|

景行天皇纏向日代宮跡伝承地 景行天皇纏向日代宮跡伝承地

紀元730年、第12代景行天皇・大足彦忍代別命(オオタラシヒコヲシロワケ)が即位後この地に宮を設け、大和朝廷による全国統一を進められた。その立役者は、皇后の播磨稲日太郎姫(ハリマノイナヒヲイラツメ)との間に生まれた日本武尊である。

纏向遺跡では、纏向日代宮と纏向珠城宮(垂仁天皇)の二か所に宮跡推定地の石碑がたてられいる。 |

桜井市立埋蔵文化財センター

桜井市立埋蔵文化財センターでは「纏向遺跡コーナー」が設けられ、出土した多量の日常土器や木器・祭祀用の遺物などが展示されています。

纏向遺跡出土木製仮面 纏向遺跡出土木製仮面

左は鎌の柄、右は朱塗りの楯

平成19年度の発掘調査では、祭祀遺物が出土する土坑から木製仮面が出土した。長さ26cm、幅21.5cmで、アカガシ製の広鍬を転用して作られ、口は鍬の柄孔であるが、目、鼻は新しく刻み、眉毛は線刻されわずかに赤色塗料が残る。同時に出土した土器の編年から3世紀末のものとされる。弥生時代の木製仮面として最古のものであり、手で持って顔につけたものと見られている。 |

|

纏向遺跡の銅鏃 纏向遺跡の銅鏃

銅鏃の出土例が目立つ。リサイクルされた青銅は、こうした新たなものへ作り変えられたものと考えられる。 |

|

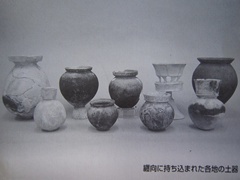

纏向に持ち込まれた各地の土器 纏向に持ち込まれた各地の土器

庄内式の段階の土器のうち、実に15%が外来系の土器であり、そのうち約50%が東海系、17%が山陰・北陸系、10%が河内系7%が吉備系であった。(石野博信・関川尚功「纏向」より)

桜井市立埋蔵文化財センターより |

黒塚古墳(重要文化財)(天理市柳本町黒塚) 黒塚古墳(重要文化財)(天理市柳本町黒塚)

卑弥呼の墓については、箸墓から北に2キロ余りの「黒塚古墳」も有力視されているのでここでも紹介します。

東西に主軸を置く全長130mの前方後円墳である。戦国時代には城郭として利用されたこともあり、墳丘は改変を受けている。周囲は池が三方を囲むが、周濠を拡張した名残であろう。

古墳の築造は、生前墓として墳丘全体が事前に作られたことが判明した。従って埋葬施設の構築は、死者儀礼の発生により改めて行われたのである。竪穴式石室の構築と埋葬のために、前方部から後円部にかけて仮設道が穿たれたことも明らかになった。当古墳は柳本古墳では初期に築造された。

(天理市教育委員会冊子より) |

|

竪穴式石室 竪穴式石室

隣接する黒塚古墳展示館内には、竪穴式石室が原寸大で復元、展示されている。 |

|

三角縁神獣鏡 三角縁神獣鏡

三角縁神獣鏡は、わが国でこれまで総計400面以上出土している鏡式である。いわば古墳時代においてもっとも流行した鏡と云える。

古墳への副葬は多くても5面程度であり、10面以上副葬された古墳は岡山県備前車塚古墳、奈良県佐味田宝塚古墳、桜井市茶臼山古墳ぐらいである。このような出土状況から、京都府山城町に所在する椿井大塚古墳の32面以上と、黒塚古墳から出土した33面という数字はいかにも突出している。三角縁神獣鏡が副葬された古墳を見ると、やはりその地域を代表するような大型の前方後円墳が多く目につく。 (天理市立黒塚古墳展示館より) |