|

竪穴式住居 竪穴式住居

大塚遺跡は、今から約二千年前の弥生時代のムラの跡です。外からの敵を防ぐために周囲には濠がめぐらされていました。当時は百人位の人々が暮らしていたようです。遺跡内には、竪穴住居七棟をはじめ、高床倉庫、型取り遺構、木橋などが復元されています。 |

|

高床式倉庫 高床式倉庫

遺跡からは、住居跡とともに掘立柱建物跡が発見されました。これは収穫した稲などを収めておく高床倉庫の跡だと考えられています。穀物を湿気から守るために床を高くし、出入りには梯子を使ったことが銅鐸にも描かれています。柱には、ネズミの侵入を防ぐための「ネズミ返し」が取り付けられています。大塚のムラでは、高床倉庫が一箇所に集まることなく、三つに分かれた住居群のそれぞれに分散しており、数軒の住居群が一棟ないし二棟の倉庫を共有していました。 |

|

発掘された竪穴住居跡

竪穴住居跡は、大塚遺跡のほぼ中央部で発見されたY-17号住居跡で、二回の立て替えが行われています。壁の一方には通路と考えられている溝がつくられています。 再生は、造形保存という方法で、発掘調査時に発見された住居跡の形や質、色合いを正確に保存するものです。

その方法は、次の順序で行われました。

1. )関東ローム層を掘り込んでつくられている住居跡に、合成ゴムと石コウを利用して、表面の型を取ります。

2. )型や発掘調査データを利用して、特殊加工したガラス繊維強化樹脂セメント(GRC)で住居跡の遺構面を再生します。

3. )再生した表面には色の調整モルタル、保護樹脂の塗布を行い完成しました。発掘調査で発見された住居跡を型取りし、その姿を復元しています。

4. ) 住居跡の中には、部分同士が重なったり、別の住居跡がすっぽり入っているものが多くみられます。 |

|

環濠と土塁と柵 環濠は台地の縁にほぼ地形に沿って掘りめぐらされ、外周六百メートルでムラを囲んでいます。竪穴住居の半数近くが火災にあっていることからも、大きな争いのあったことがうかがわれ、環濠をめぐらせてムラを守らねばならなかったと思われます。 |

|

遺跡周辺地形模型

この模型は、大塚・歳勝土遺跡を中心に東西920m、南北830mの地域内の遺跡と地形を再現したものです。表現された遺跡は縄文時代から奈良時代までのものが含まれます。

大塚・歳勝土遺跡は、南北を大きく谷にきざまれた、複雑な形の台地の上にあります。前面には早渕川の流れる低地が広がり、川はそれから約6km下流で、鶴見川の本流に合流します。台地の標高は約50mで、大塚のムラでは北東の低地に水田を開いて稲作を行っていたと考えられます。 |

|

方形周溝墓の埋葬当時を復元した姿

方形周溝墓からは、多くの場合、四辺を囲む溝と中央の棺を埋めた穴だけが見つかります。ただし、洪水で一気に地中深く埋もれた方形周溝墓などでは、溝で囲まれた部分に低い壇のような盛り土が残っていることがあります。

歳勝土遺跡から見つかった方形周溝墓には、このような盛り土は残っていませんでした。しかし、これは盛り土が長い間に崩れたり、耕作によって削られたりしたためで、本来は溝を掘った土などを積んだ盛り土があったものと考えられます。埋葬は、主に盛り土の中央に行われましたが、溝の中から子供用と思われる土器の棺や、大きなくぼみが見つかることがあり、溝の中にも埋葬が行われていたことが考えられます。(現地の解説板より) |

|

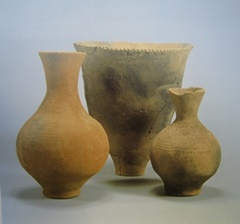

土器(宮ノ台式土器)

弥生時代中期後半の宮ノ台式土器(=千葉県茂原市の宮ノ台遺跡)で、環濠の中からは完形・半完形の土器と、破片が出土しています。

(横浜市歴史博物館 常設展示案内資料より) |

<ひと足のばして>

旧長澤家住宅(横浜市指定建造物)

木造平屋建て、寄棟瓦葺。現在の、都筑区牛久保町にあった旧家で、江戸時代の終わり頃には組頭や名主などを勤めていました。主屋・馬屋などが移築されています。 木造平屋建て、寄棟瓦葺。現在の、都筑区牛久保町にあった旧家で、江戸時代の終わり頃には組頭や名主などを勤めていました。主屋・馬屋などが移築されています。

|

茅ヶ崎城址公園(茅ヶ崎東二丁目)

茅ヶ崎城址は、「空堀」「郭」「土塁」などが良好な状態で残る、貴重な中世城郭遺跡です。早渕河を北に望む自然の丘を利用して築城されています。

茅ヶ崎城は14世紀末〜15世紀前半に築城されたと推定され、15世紀後半に最も大きな構えとなります。16世紀中ごろには二重土塁とその間に空堀が設けられました(この築城方法は、後北条氏独特のものとされる)。築城には、それぞれの時期に相模・南武蔵を支配した上杉氏(室町時代)や後北条氏(戦国時代)が関与していたと推定されます。

16世紀末までには、城としての役割は終わります。江戸時代には、徳川氏の領地となり、村の入会地(共有地)などとして利用され、「城山(じょうやま)」という地名とともに、今日まで保存されてきたのです。茅ヶ崎城址は、貴重な歴史資産なのです。 「茅ヶ崎城址公園」説明板より |

|

中郭 中郭

東郭、中郭、西郭、北郭の四つの主要な郭の中でも中郭が一番広い。 |

|

空堀 空堀

堀を作って土地を盛り上げた空堀、中世の城には堀に水はない。 |

|

土塁 土塁

中郭を覆う土塁で規模が大きい。 |

|

土器 土器

すべてロクロ造りで殆ど坏形のかわらけが出土している。 |