|

武家町(内町)

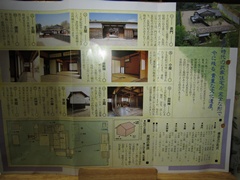

石黒家 (仙北市指定史跡 ) 石黒家 (仙北市指定史跡 )

築200年経っており、角館で現存する武家屋敷では最も古く、佐竹北家の勘定役を務めていた最上級武士の家柄。現在も子孫が住み続け唯一、内部見学ができるところです。「解体新書の挿絵」など貴重な資料を見ることできる。 |

|

|

青柳家(秋田県指定史跡(主屋・門・蔵)) 青柳家(秋田県指定史跡(主屋・門・蔵))

佐竹北家の家臣として、納戸役を多く勤め、上級武士の仲間入りをするまでに家格を上げた角館を代表する武家屋敷。3000坪の敷地には主屋、薬医門、蔵、塀、池泉回遊式庭園など武家屋敷の建築様式を今に伝えている。角館歴史村・青柳家では数々の貴重なコレクションが公開されている。 |

|

|

岩橋家 (秋田県指定史跡) 岩橋家 (秋田県指定史跡)

会津時代からの芦名家の譜代の家臣の後に、佐竹北家の組下となる中級武士。江戸末期に改造された中級武士の建物。屋敷内の樹齢300年を超える「縁起木」柏の巨木は、この屋敷のシンボルになっている。「たそがれ清兵衛」の撮影場所でもある。 |

|

|

松本家 (秋田県指定文化財(母屋)) 松本家 (秋田県指定文化財(母屋))

佐竹氏家臣・今宮家組下の下級武士。「烏帽子於也」の著者と知られる須藤半五郎を出した向学の家。家屋は幕末の頃に建築されたもので、下級武士の家屋として唯一のもの。イタヤ細工の実演も行われている。岩橋家とともに「たそがれ清兵衛」のロケで使用された。 |

河原田家 (仙北市指定史跡) 河原田家 (仙北市指定史跡)

会津時代からの芦名家の譜代の家臣の後、佐竹北家の組下となる中級武士。屋敷は明治中期に建てられたものですが、藩政時代の武家住宅の形式を踏襲し、この地方に典型的な書院造りの様式を残している。 |

|

|

小田野家 (仙北市指定史跡) 小田野家 (仙北市指定史跡)

今宮氏配下から佐竹北家の家臣になった中級武士。「秋田蘭画」で有名な小田野直武一族の屋敷。杉田玄白らが翻訳した日本で最初の西洋医学の翻訳書「解体新書」の挿絵を担当した。建物は明治期に再建されたもので、庭園内には小田野直武の胸像もある。 |

|

|

|

|

枡形角付近 枡形角付近

武家屋敷通りの中間地点(東勝楽丁と表町下丁)は敵の侵入を防ぐための枡形構造になっている |

田町・町人町(外町)

西宮家 西宮家

佐竹氏の直臣・今宮氏配下の家臣で、商家が並ぶ外町の一角、田町の武家屋敷通りにある。明治から大正時代に建てられた5棟の蔵と母屋はレストランや工芸品を販売する館などになっている。 |

|

太田家 太田家

広い屋敷地の庭には多くの樹木が植えられ、周囲は黒板塀を廻らし、銅葺きの薬医門を構えている。(非公開) |

|

安藤家・蔵座敷 安藤家・蔵座敷

嘉永6年(1853)創業。伝統的な技術を受け継ぎながら、天然醸造にこだわった味噌、しょうゆ、漬け物などをつくりつづけている。明治中期に建てられたレンガ造りの蔵座敷は火災に備えて設計されたもの。 |

<

<

TD height=220 width=779>

しだれ桜

しだれ桜

GWの「角館桜祭り」の期間中であったが、武家屋敷通りのしだれ桜は既に満開の時期は終わっているが、一角に残るしだれ桜は見事。

|

檜木内川堤 檜木内川堤

約2キロに渡って続く檜木内川堤のソメイヨシノの桜並木、葉桜の下で、家族連れが楽しんでいる。 |

秋田市内

旧黒澤家住宅(武家住宅)(国指定重要文化財) 所在地/秋田市楢山 旧黒澤家住宅(武家住宅)(国指定重要文化財) 所在地/秋田市楢山

旧黒澤家住宅は、今から約三百年前に現在の秋田市中通三丁目にたてられた上級武家屋敷住宅です。当時の中通地区は三廓(さんのくるわ)と呼ばれ、上級、一部中級の武家住宅を配置し、久保田城の正面の守りとされていました。江戸時代において、藩士の住宅は藩の所有物で、藩士の身分、石高に応じてあてがわれていました。そのため藩の都合や藩士の身分の変化により住居者の変更が行われました。旧黒澤家住宅も芳賀家、赤田家、吉成家、平井家、黒澤家の順に変わっています。黒澤家は文政12年(1829年)から住居しました。石高五百石、山奉行、寺社奉行の要職を務めた上級武士です。 |

|

|

旧金子家住宅(商家)(秋田市指定文化財) 所在地/秋田市大町 旧金子家住宅(商家)(秋田市指定文化財) 所在地/秋田市大町

旧金子家は、江戸時代後期に質屋・古着商を開き、明治初期に呉服・太物卸商として操業しました。この建物では、昭和57年まで商売が営まれていました。平成8年に秋田市に寄贈され、平成9年に江戸時代後期の伝統的な形式を継承した建物として秋田市有形文化財に指定されています。建物は主屋一棟、土蔵一棟で構成されています。

各屋敷の説明文から引用 |